相対湿度と絶対湿度の関係

健康面ではもちろん、楽器、家具などにとっても非常に影響が大きい、湿度についてまとめる。

相対湿度と絶対湿度の関係を簡単に説明し、さらに数字で理解しやすくなるよう、Excelで簡単に計算する方法を紹介する。

相対湿度とは何か?

湿度とは、普通は相対湿度のことをいう。

空気中に水蒸気として存在する水の割合が湿度である。その割合というのは、「実際に存在する水蒸気量」が分子で、「空気中に保持できる最大量の水蒸気」が分母になる。

やっかいはのは、空気は温度によって、水蒸気を保持できる最大量が大きく変化することである。

気温が高いと、空気中に水蒸気として保てる水の絶対量が多くなる。逆に、気温が低くなると少なくなる。これは体感でも感じていることだ。

下の表で、温度の隣にある項目「飽和水蒸気圧」というのは、この最大量のことである。30度の時には42.426hPaの圧力になるまで水蒸気が存在できるという意味だ。

水蒸気圧と言っても何のことか分からない。そこで、この飽和水蒸気圧を実際の水蒸気の質量に変換したものが、下の表の絶対湿度である。いくつかの相対湿度ごとに、その時の絶対湿度(水の質量)を計算している。

相対湿度は、その気温の空気が水分を保有できる最大量に対してどれだけの水分があるかどうかを割合で表現したものである。相対湿度はパーセントで示される。

そして、絶対湿度は1立方メートルに存在する水蒸気を質量(g)で示すということだ。絶対というのだから絶対量で何グラムと示す。

まずここまでが基本である。

「飽和水蒸気圧」というところは、分かりにくいかもしれない。空気の中には、窒素、酸素、二酸化炭素、水蒸気などいろいろな気体(ガス)が混ざり合っているので、それぞれの成分を圧力で表し、それぞれの圧力を分圧と言う。水蒸気圧というのは、水蒸気(=気体となった水)の分圧である。

空気という混合気体の圧力(全圧)は、全ての成分気体の分圧の合計と等しくなる。(ドルトンの分圧の法則)

相対湿度から絶対湿度を計算する

まず相対湿度から絶対湿度を計算してみる。まずは国際的に使われている容積絶対湿度を計算する。数多くの近似式がある。近似値の計算ではあるが、多くの場合には実用上は問題がないだろう。

相対湿度から絶対湿度を計算する考え方は、以下の通りである。

1気圧(1013.25hPa)を前提としている。

1. 気温から飽和水蒸気圧を求める

2. 飽和水蒸気圧から飽和水蒸気量を求める

3. 相対湿度を掛ける

1. 気温(t℃)から飽和水蒸気圧eを求める

$$飽和水蒸気圧e =6.1078 \cdot 10^{\frac{7.5t}{t+237.3}}$$

(単位は hPa)

2. 飽和水蒸気圧eから飽和水蒸気量aを求める

$$飽和水蒸気量a =\frac{217 \cdot e}{t+273.15}$$

(単位は g/m3)

3. 飽和水蒸気量aに相対湿度を掛ける

$$絶対湿度(容積絶対湿度) VH = a \cdot \frac{RH}{100}$$

(単位は g/m3)

* 湿度に関する用語の説明

絶対湿度 (英: absolute humidity)

大気中に含まれる水蒸気の量を質量で表すものである。単位あたりの水蒸気量が質量(gあるいはkg)で表される。

容積絶対湿度 (英: volumetric humidity、略称: VH)

単位はグラム毎立方メートル(g/m3)が用いられている。「飽和水蒸気量と同じ」とする解説が広まっているが、必ずしも飽和水蒸気量と同じではない。RH=100%の時だけ一致する。この容積絶対湿度は、1m3の空気の中に水蒸気が質量として何gあるかを実際の量として表現するものである。

重量絶対湿度

乾燥空気1kgに対する水分の質量で表す。kg/kg(DA)などと表示されている。乾燥空気の質量に対する水分の比率を示している。

相対湿度 (英: relative humidity、略称: RH)

特定の気温における飽和水蒸気圧に対する実際の空気の水蒸気圧の比。百分率(パーセント、%)で表される。

Excel等の表計算ソフトで湿度を計算する

Excelで相対湿度と気温から絶対湿度を一気に求めようとするならば、次のようになる。tに温度(℃)を入れて、RHに相対湿度をパーセントで入れる。

=217*(6.1078*10^(7.5*t/(t+237.3)))/(t+273.15)*RH/100

気温30度で相対湿度35%の時は、

=217*(6.1078*10^(7.5*30/(30+237.3)))/(30+273.15)*35/100

と入れると、「10.6293291329438」と計算される。単位はg/m3である。

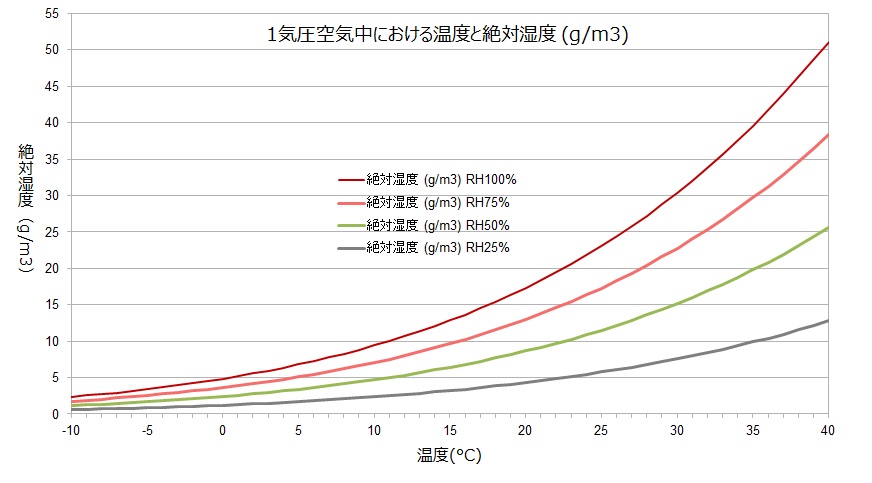

温度と絶対湿度の関係がわかるように、相対湿度がそれぞれ100%、75%、50%、25%の4本のラインでグラフにしてみた。

水の不思議について

ここまでは相対湿度と絶対湿度の換算をしてきたわけだが、実を言えば、水はそれほど単純な物質ではない。

水蒸気が空気にどれだけ溶けるのか、実は現実の世界では理論によって決定することができない。素早く運動している水は摂氏0度より低くなっても凍らないことがあり、これを過冷却という。

また、飽和水蒸気圧を超えて、空気中に水蒸気が存在することもある。これは過飽和という。それで「飽和」と言えるのか、と定義にも疑問を持ってしまう。

気象においてもそうであるように、水を取り巻く環境の因子がとても多くて複雑なので理論通りに予測できないのである。

氷点下にも水蒸気は凍らないで存在する!?

気温が氷点下になると、空気中の水分は全部凍ってしまい湿度はゼロになってしまうと思っている人がいる。えっ? 違うの? と言われそうである。

上のグラフでもう分かってしまったかもしれないが、グラフの線は摂氏0度以下になってもゼロになっていない。摂氏0度で空気中の水蒸気は全部が凍ってしまうわけではない。マイナス10度になっても、まだ湿度0パーセントにはならない。

水は、人間にとって一番身近な液体である。新生児の体重の80%、成人男性の60%が水分であるという。

重量絶対湿度について

絶対湿度は、国際的には上記に示した「容積絶対湿度」が使用されるのであるが、エアコンとか空調関係の記事を見ていると別の単位で表現されているものがある。

これは「重量絶対湿度」とも言うもので、乾燥空気1kgに対する水分の質量で表現するものである。kg/kg(DA)などと表示されている。乾燥空気の質量に対する水分の比率を示している。

30度で50%の時の重量絶対湿度はおよそ0.0133kg/kg(DA)である。容積絶対湿度では、下の表の通りで15.185g/m3である。数値は異なるので注意が必要だ。

(DA)とは、dry airの意味である。また、kg/kg(DA) の数値は0.001のように小さい値にもなるため、g/kg(DA) として1000倍した表記もある。

0.001kg/kg(DA) = 1g/kg(DA) となる。

重量絶対湿度の計算

業務用の空調や冷蔵・冷凍貯蔵室の設計といった場面では、この重量絶対湿度が使用されている。「湿り空気線図」で使用されているのも、単位をkg/kg(DA)で表記する重量絶対湿度になっている。

容積絶対湿度は空気1m3あたりで、重量絶対湿度は乾燥空気1kgあたりで算出されるので、容積絶対湿度を乾燥空気密度で割れば得られる。

乾燥空気密度 = 気圧[hPa] / (2.87 ・ (気温[℃]+273.15) )

(単位はkg/m3)

(2.87は乾燥空気の気体定数)

1気圧(1013.25hPa)で、気温15℃の時の空気の密度は、1.225kg/m3である。ちなみに0℃の時の密度は1.293kg/m3で、30℃の時は1.165kg/m3だ。

容積絶対湿度[g/m3] =

重量絶対湿度[kg/kg(DA)] ・ 乾燥空気密度[kg/m3] ・ 1000

重量絶対湿度[kg/kg(DA)] =

容積絶対湿度[g/m3] / 乾燥空気密度[kg/m3] / 1000

[ ] 内は単位を示した。1000を掛けたり割ったりしているのは、kgとgの単位を行き来するからである。

別の方法でも計算してみた。こちらも近似値である。別の近似式と合わせているので、計算が増え誤差も増えるようだ。

別の求め方:

1. 気温から飽和水蒸気圧を求める

2. 相対湿度に相当する水蒸気圧を求める

3. 公式から計算する

1. 気温から飽和水蒸気圧を求める

気温をt ℃とすると、

$$飽和水蒸気圧e =6.1078 \cdot 10^{\frac{7.5t}{t+237.3}}$$

単位は hPa

2. 相対湿度に相当する水蒸気圧を求める

$$水蒸気圧 = 飽和水蒸気圧e \cdot \frac{RH}{100}$$

単位は hPa

3. 近似式から計算する

近似式:

$$重量絶対湿度 = \frac{0.62198 \cdot (水蒸気圧)}{(空気の圧力 – 水蒸気圧)}$$

空気の圧力には、空気の全圧を入れる。

1気圧ならば1013.25hPaを入れる。

重量絶対湿度 = 0.62198 ・ 水蒸気圧 / (空気の圧力 – 水蒸気圧)

単位は kg/kg(DA)

重量絶対湿度をExcelで計算する

Excelでは次のようにする。複雑になるので二つに分ける。

A1のセルに次の式を入れる。

tは気温、RHには相対湿度を代入する。

= 6.1078 * 10^(7.5*t/(t+237.3)) * RH/100

B1のセルに次の式を入れる。

= 0.62198 * A1 / (1013.25 – A1)

1行で入れたいという場合は、次のExcel計算式が使える。

=0.62198*(6.1078*10^(7.5*t/(t+237.3))*RH/100)/(1013.25-(6.1078*10^(7.5*t/(t+237.3))*RH/100))

容積絶対湿度から重量絶対湿度への変換

これも近似式からの計算になる。まず、容積絶対湿度だけから重量絶対湿度へは変換できない。

重量絶対湿度は、空気の密度が分母になるわけだが、空気の密度は温度に依存するので、温度を計算式に含めないといけない。またこの計算では相対湿度も必要だ。

A = 容積絶対湿度 / 相対湿度(%) ・ 100

B = (A ・ ( 気温+273.15) / 217 ) ・ 相対湿度 /100

C = 0.62198 ・ B / (1013.25 – B)

Excel的には、このようになる。容積絶対湿度をVH、相対湿度をRH、気温をt にそれぞれ代入する。

=0.622*((VH/RH*100*(t+273.15)/217)*RH/100)/(1013.25-((VH/RH*100*(t+273.15)/217)*RH/100))

実用的な換算表

ここで簡単な表を作成した。上記の近似式を表計算ソフトで計算した。

ピアノやギターやチェロなどの楽器が持つ人にとっては、湿度が気になるところである。木材の水分量は相対湿度に左右されるというが、絶対湿度もチェックする。(ここでの絶対湿度は、容積絶対湿度)

| 温度 (℃) | 飽和水蒸気圧 (hPa) | 相対湿度 (%) | 絶対湿度 (g/m3) |

| 40 | 73.747 | 20 | 10.221 |

| 40 | 73.747 | 30 | 15.331 |

| 40 | 73.747 | 40 | 20.442 |

| 40 | 73.747 | 50 | 25.552 |

| 40 | 73.747 | 60 | 30.662 |

| 40 | 73.747 | 70 | 35.773 |

| 40 | 73.747 | 80 | 40.883 |

| 40 | 73.747 | 90 | 45.993 |

| 35 | 56.221 | 20 | 7.918 |

| 35 | 56.221 | 30 | 11.877 |

| 35 | 56.221 | 40 | 15.836 |

| 35 | 56.221 | 50 | 19.795 |

| 35 | 56.221 | 60 | 23.754 |

| 35 | 56.221 | 70 | 27.713 |

| 35 | 56.221 | 80 | 31.673 |

| 35 | 56.221 | 90 | 35.632 |

| 30 | 42.426 | 20 | 6.074 |

| 30 | 42.426 | 30 | 9.111 |

| 30 | 42.426 | 40 | 12.148 |

| 30 | 42.426 | 50 | 15.185 |

| 30 | 42.426 | 60 | 18.222 |

| 30 | 42.426 | 70 | 21.259 |

| 30 | 42.426 | 80 | 24.296 |

| 30 | 42.426 | 90 | 27.333 |

| 25 | 31.675 | 20 | 4.611 |

| 25 | 31.675 | 30 | 6.916 |

| 25 | 31.675 | 40 | 9.221 |

| 25 | 31.675 | 50 | 11.527 |

| 25 | 31.675 | 60 | 13.832 |

| 25 | 31.675 | 70 | 16.138 |

| 25 | 31.675 | 80 | 18.443 |

| 25 | 31.675 | 90 | 20.748 |

| 20 | 23.381 | 20 | 3.461 |

| 20 | 23.381 | 30 | 5.192 |

| 20 | 23.381 | 40 | 6.923 |

| 20 | 23.381 | 50 | 8.654 |

| 20 | 23.381 | 60 | 10.384 |

| 20 | 23.381 | 70 | 12.115 |

| 20 | 23.381 | 80 | 13.846 |

| 20 | 23.381 | 90 | 15.577 |

| 15 | 17.052 | 20 | 2.568 |

| 15 | 17.052 | 30 | 3.853 |

| 15 | 17.052 | 40 | 5.137 |

| 15 | 17.052 | 50 | 6.421 |

| 15 | 17.052 | 60 | 7.705 |

| 15 | 17.052 | 70 | 8.989 |

| 15 | 17.052 | 80 | 10.273 |

| 15 | 17.052 | 90 | 11.558 |

| 10 | 12.279 | 20 | 1.882 |

| 10 | 12.279 | 30 | 2.823 |

| 10 | 12.279 | 40 | 3.764 |

| 10 | 12.279 | 50 | 4.705 |

| 10 | 12.279 | 60 | 5.646 |

| 10 | 12.279 | 70 | 6.587 |

| 10 | 12.279 | 80 | 7.528 |

| 10 | 12.279 | 90 | 8.469 |

| 5 | 8.723 | 20 | 1.361 |

| 5 | 8.723 | 30 | 2.042 |

| 5 | 8.723 | 40 | 2.722 |

| 5 | 8.723 | 50 | 3.403 |

| 5 | 8.723 | 60 | 4.083 |

| 5 | 8.723 | 70 | 4.764 |

| 5 | 8.723 | 80 | 5.444 |

| 5 | 8.723 | 90 | 6.125 |

| 0 | 6.108 | 20 | 0.970 |

| 0 | 6.108 | 30 | 1.456 |

| 0 | 6.108 | 40 | 1.941 |

| 0 | 6.108 | 50 | 2.426 |

| 0 | 6.108 | 60 | 2.911 |

| 0 | 6.108 | 70 | 3.397 |

| 0 | 6.108 | 80 | 3.882 |

| 0 | 6.108 | 90 | 4.367 |

この換算表を見て分かることは、温度が変わると同じ相対湿度でも水分量(絶対湿度)はかなり変わってくるということだ。

そしてエアコンをつけた時の変化もおおよそ推測できる。室温が10℃で相対湿度50%の時、暖房を付けるとどうなるのか。元の状態では絶対湿度は 4.705g/m3 である。これを25℃まで温めると、湿度は約20%まで下がることのになる。

楽器は多くの部分が木材なので、相対湿度をコントロールすることになるのだが、時として絶対湿度も気になる時があるのである。

快適な湿度とは?

快適な湿度は、相対湿度で50%くらいが快適とよく言われる。60%を超えるとジメジメするし、カビやダニも発生しやすくなる。

冬に40%より低くなると、インフルエンザにかかりやすくなる。冬は40%以上になるように加湿したい。

夏は60%以下、冬は40%以上にしたい

空調というのは、外部の自然環境に対して室内環境をどのように調整するかを考えるもので、基本的な目標を設定して課題解決に当たるわけである。外気温が40℃の自然環境の中で、室内20℃が必要であるのと、自然環境25℃のときに20℃に調整するのとでは、空調設備そのものが異なることもあるし、場合によっては設備の規模から変わってくる。

とはいうものの、真夏に外気が気温35℃で、湿度90%というような時に、空調の効いた部屋が気温24℃で湿度が50%だったならば、差が大きすぎて、部屋から出入りすることが、強烈なストレスになってしまう。

空調機器の側から見ると、「気温33℃、湿度90%」の環境から、一般家庭の規模の機器と電力で、どの状態まで持っていけるか、ある程度の経済的・合理的なラインが見えてくる。省エネという面で大量の電気を使うわけにも行かない。

真夏には湿度55%くらい、冬はいくら頑張って加湿して45%を越えられれば上出来だ。部屋は常に換気もしていなければならない。

省エネタイプのエアコンは湿度が下がらないこともある!

実は最近のエアコンでは、省エネ機能が発達して、冷却温度が少し高くなっている。そのため、エアコンが温度を下げることによりエネルギーを使い、空気中の水蒸気を除去することにパワーを使わなくなっているのだ。

以前の省エネ型でないエアコンでは、エアコンで冷房運転をするとをつければ室温とともに湿度も下がったものだが、最近のエアコンは必ずしもそうはならない。温度湿度計を見ていると、温度は下がるが湿度は逆に上がることも多い。

解決方法はエアコンと除湿機併用

エアコンだけでは除湿が十分にできない場合は、エアコンと除湿機を併用することになる。エアコンは温度管理のため、除湿機は湿度管理のため、同時給排型換気装置は換気のため、と三者で分業させる方法も効果的だ。

湿度について言えば、真夏は55%で十分であり、エアコンのパワーを上げれば50%以下にも下げられる。その他の季節では50%程度がちょうど良い。

関東のようにカラカラに乾燥した真冬では35%以上に加湿するのがやっと、ということである。いくら加湿を頑張っても、窓と壁で結露になってしまい、家を痛めることもある。

ある空調の専門家が「絶対湿度で10gは気持ち良い」と書いていた。相対湿度ばかりを言うことが多いが、絶対湿度で言う水分量は紛れもない実在量であるので、時には絶対湿度にも注意を向けると良いだろう。

ヨーロッパの温度と湿度について

ヨーロッパの冬の低湿度はものすごいので、ピアノの響板が割れることがあるとか、ヴァイオリンの指板が剥がれやすいとか聞いたことがある。

日本で聞いた話なので、ヨーロッパでふうんそうなのか、と思っていた。でも、湿度について研究していると、腑に落ちない点がある。

ヨーロッパにおいては、夏の気温と湿度が低く、冬は夏よりも湿度が高い。ここで言う湿度とは相対湿度である。普通の人は、相対湿度以外を話すことがない。

それにしても湿度自体が日本語の観光ガイドでは全く出て来なかった。どのサイトを見ても、書かれているのは、月の平均気温と月間降水量であった。これは日本人の関心が高くてそうなっているのか、ただ単に得やすい情報だったからなのか、湿度に無頓着とは大変に残念なことである。

逆に、ヨーロッパの気候のページでは、wet, dry or normalくらい程度の単純化がされているが、湿度の記述はある。とは言え、月平均湿度が何%など、数値で説明されているものは、海外の観光ページではなかなか見つからなかった。

ここでは、”World Weather & Climate Information“のデータを基とし、数値がない場合にはグラフから読み取って、当サイト独自に作成した。

ヨーロッパは本当に低湿度なのか?

よくヨーロッパは湿度が低いから夏も過ごしやすいとか言う人がいるが、実は普通に言うところの相対湿度は決して低くはないのである。

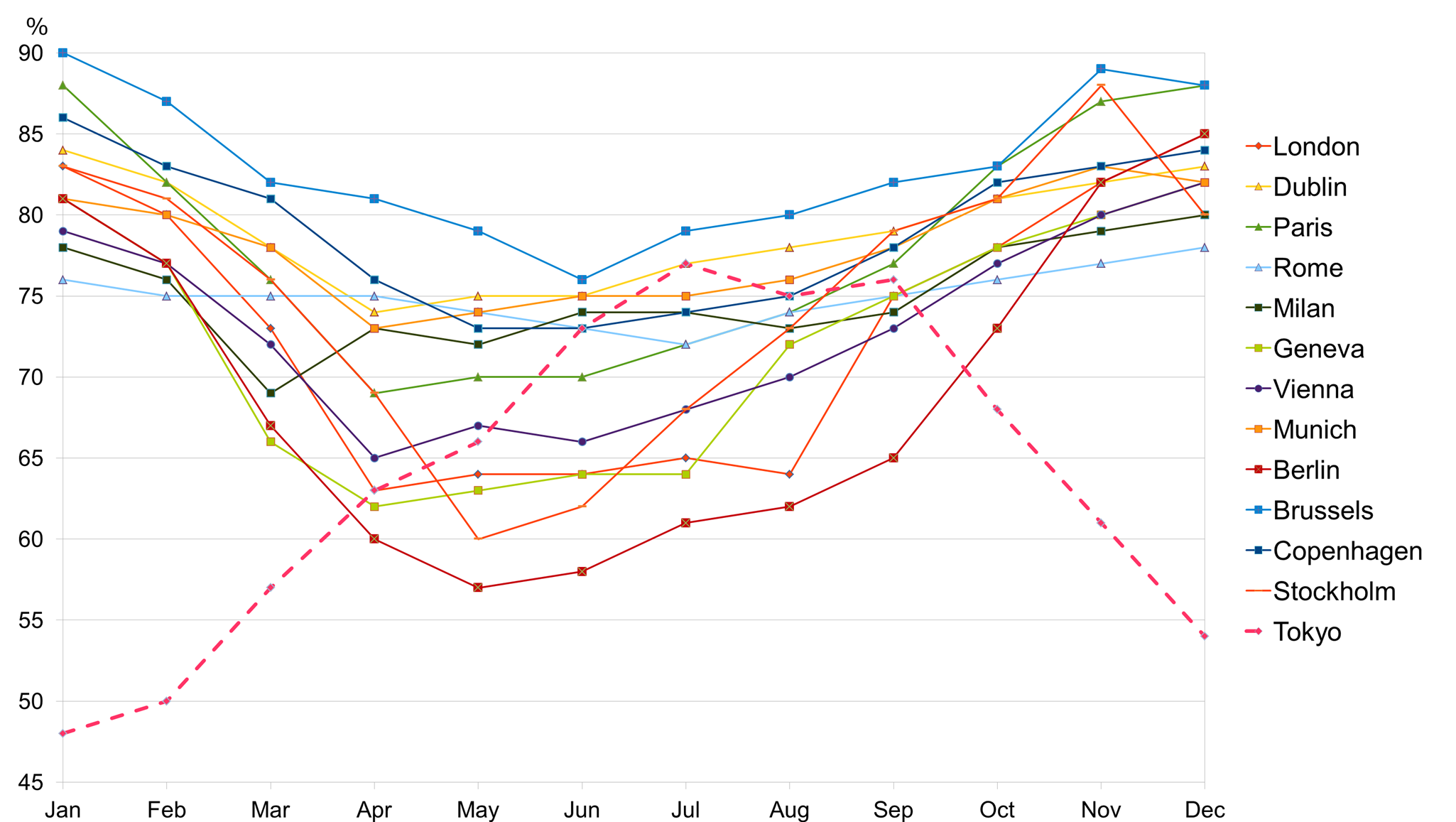

相対湿度の表を作成したので見てもらおう。主要都市として以下の都市を選んだ。London, Dublin, Paris, Rome, Milan, Geneva, Vienna, Munich, Berlin, Brussels, Copenhagen, Stockholm。そして、比較のためにTokyoを追加してある。東京は赤い点線で描いている。

1本だけ山形になっているのが東京のグラフで、その他のグラフがヨーロッパ各地の相対湿度のグラフである。ヨーロッパの湿度グラフはV字型が特徴だ。東京はそれとは真逆の山型である。

東京は、どの月を見ても相対湿度ではトップになっていない。では東京は湿度は低いのか? と言えばもちろんそんなことはなくて、もうここまでいろいろと説明をしてきたので、もうくどいことは言わない。

実際のところはさておき、このグラフだけを見ただけでは、日本が夏は高湿度で不快指数が高く、冬は乾燥がひどくこれもまた居心地の悪い環境であると読み取ることはできない。

というのは、これは相対湿度のグラフだからだ。相対湿度は、温度によって実際の水分量が大きく変化する。

→「ヨーロッパの温度と湿度について」詳細はこちら

絶対湿度では決定的な違いがある

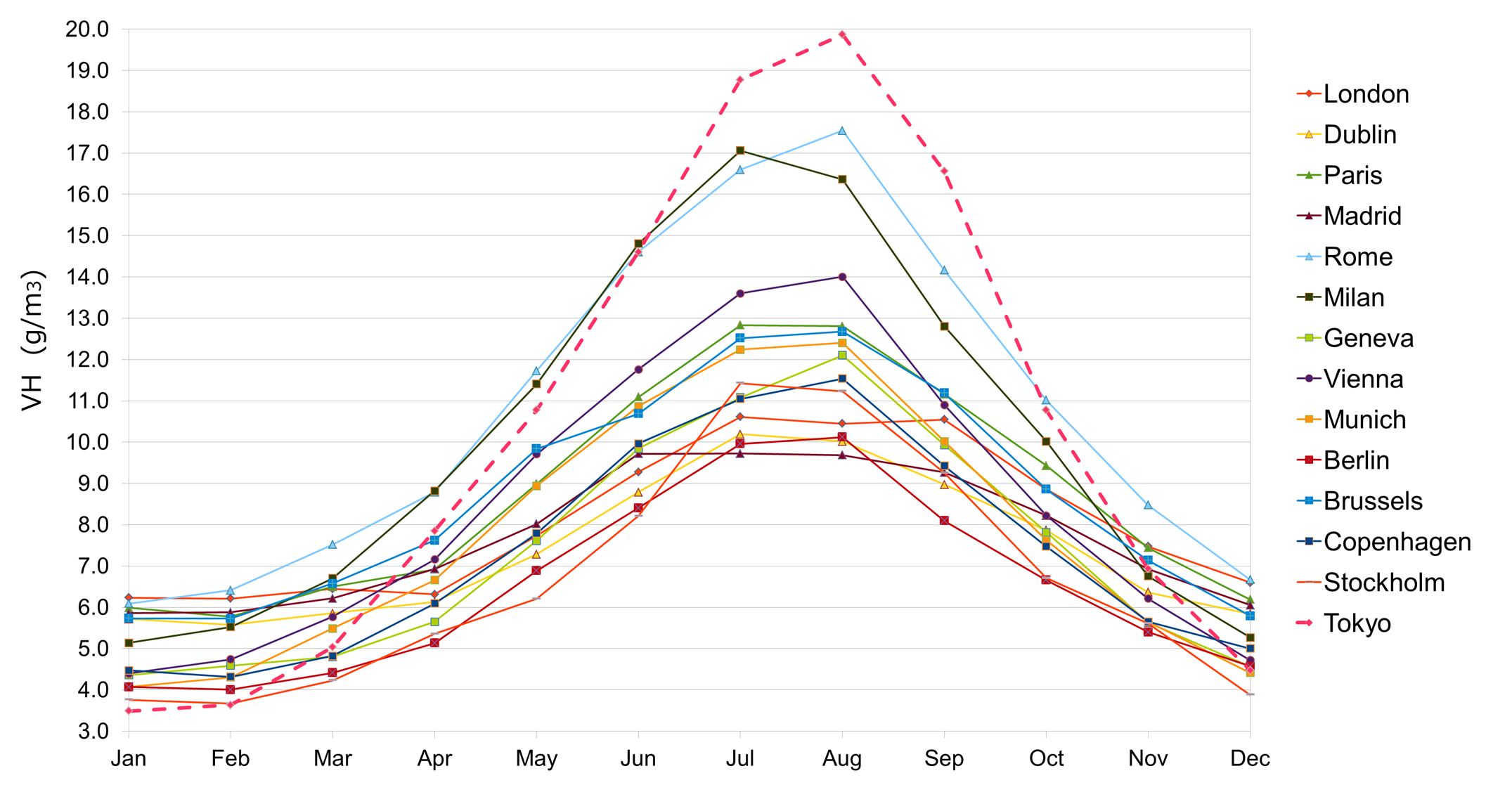

今度は絶対湿度(g/m3)のグラフである。上の相対湿度のグラフではV字とA字で逆転していたが、実際の水分量を測ると傾向は全く同じだ。

北半球なので、偏西風の影響や海洋温度の影響も近い。7月、8月、9月で突出しているのは、東京の水分量である。

夏は水分が多いのに、冬はカラカラに乾いて、1月には東京はこれらの都市の中でも最も少ない水分量である。

つまり、夏はこれらの都市の中では、最も絶対湿度が高く、冬には逆にカラカラに乾燥して最も絶対湿度が低くなるということである。

東京は、湿度の推移という点でも過酷な環境にあることがわかった。これらのヨーロッパの都市の中で東京を比べると、冬に一番水分量の少ないストックホルムよりも乾燥しており、夏は一番水分量の多いローマよりも湿気を帯びている。

ドイツ・ベルリン製のピアノを家で弾いているが、ヨーロッパで作られた楽器を日本で守っていくのは確かに大変なことであると実感した。

→「ヨーロッパの温度と湿度について」詳細はこちら

関連記事:

・「ピアノのピッチと温度と湿度の関係について」

・「ピアノ室の防音と換気の問題に取り組む」

細かく書いていますので、大変参考になります。ありがとうございます。

詳しいご説明はたいへん参考になりました。

さて、私が行った実験の結果を私自身が説明することができません。何処に問題があるのかをお教え頂ければ幸いです。

直径10 cm、高さ15 cmのガラス瓶の中に、インテック製高精度小型温湿度 GRS104を設置し、金属製のスクリュウネジの蓋で密閉し、ガラス越しに温度計(℃)と湿度計(RH%)とを観測しました。観測した温度と湿度とを理論式(ネットで紹介されている一般的な理論式)に入力して体積絶対湿度を計算すると以下の結果(代表例)になりました。

1月3日 7:30、8.9℃、74RH% → 6.5 g/m^3

12:15、12.5℃、81RH% → 8.9g/m^3

幾つかの解説を基にすると、体積絶対湿度は一定値を維持するはずであると考えるのですが、上述のように変化しました。何処に問題があるのでしょうか?前記の実験方法が間違っているのでしょうか?ネットで紹介されている一般的な理論式を適用するのが間違いなのでしょうか?

ご解説には、『相対湿度から絶対湿度を計算する考え方は、以下の通りである。1気圧(1013.25hPa)を前提としている。』と書かれているのですが、関係がありますでしょうか?その場合の補正方法をご教授いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

情野國城さん

わかる範囲でお答えします。

一番気になる点は、ガラス瓶内部の結露です。ガラス瓶や蓋の内側、さらには温湿度計本体にも結露が発生する可能性があります。装置と気温が低いほど結露は発生しやすくなり、その分空気中の湿度は下がります。

結果を拝見すると、絶対湿度の差は、8.9-6.5=2.4g

ガラス瓶の容量に換算すると、0.0028gのズレとなります。気温も低いことから結露であろうと推測します。

他には、温湿度計の精度・読み取り誤差、ガラス瓶と蓋とを密閉するパッキン等の状態なども気になるようでしたらチェックされてはいかがでしょうか?

気圧の影響は考えなくても良いかと思います。