安全なうがいをするために

家に帰ったらうがいをするというのは、日本では一般的であるが海外で同様の習慣がある国は少ないという。

うがいは、経験的には風邪の予防などに役立っていると多くの人が感じていると思われるが、実証的な研究やデータは少ない。

欧米ではあまりうがいをする習慣がないため、研究がほとんどない無いということのようだ。

うがいの効果を実証

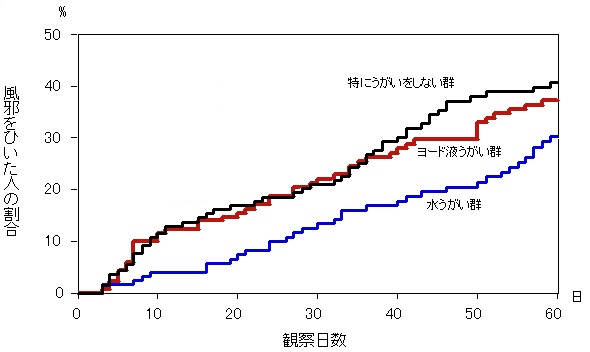

京都大学の研究グループが、「うがいをしない群」、「ヨード液でうがいをする群」、「水道水でうがいをする群」の3群に分けて、うがいが風邪予防になるかどうか冬季の60日間の調査をした。うがいは、どの群も同じで、15秒を2回を1日に3回行う。

2002年から2003年にかけてボランティア387名を募って、くじ引きをして3群に割り振って、2ヶ月間はそれぞれの行動を取ってもらう。その間、風邪の発症を調査をした。「京都大学の調査について」

この研究結果は、アメリカの予防医学研究の学会誌に2005年11月にも掲載されている。タイトルを訳すと「うがいによる上気道感染症の予防: ランダム化試験」という意味である。

その結果は、水道水でうがいをする群が一番風邪の罹患率が低かった。ヨード液では口の中の常在菌を殺菌してしまい、かえって口腔内やのどの粘膜を傷つけることになり抵抗力が弱くなったのではないかと考察されている。

ヨード液のうがいは、うがいをしないのと大きな違いがないというのは意外である。

うがいが効果があることは分かったが、うがいをすることでインフルエンザの予防に効果があるという科学的な根拠はまだないようである。ウィルスが付着してから侵入して感染するまで時間が短い場合には、効果が測定できないということのようだ。

市販のうがい薬は、予防目的では効果が認められなかったということであって、感染した後に細菌の増加を抑えるための効果はここでは何も否定されていない。

うがいの前の注意

当たり前のことであるが、うがいをする前には、まず手を洗うことだ。石鹸をつけてよくこすって指の間などもよく洗う。

きれいに洗ったコップやグラスを使う。洗面所に置きっ放しの歯磨き用のコップなどは毎回使う前にきれいに洗う。

口の中やのども、殺菌などをやり過ぎてしまうと皮膚や粘膜を弱めてしまう恐れがあるので、水道水で行うのが回数や頻度を多くしても比較的安全であると言えるだろう。

追記:最近に京都大学名誉教授の川村孝氏のとても分かりやすいスライドを知ったので、URLを記す。「うがいで風邪は予防できるか」https://www.htech-lab.co.jp/htech-assets/pdf/covid19_kawamura200518.pdf